【研究背景】

随着全球工业化进程的加速,大量工业化学品的使用导致了许多具有不明毒理学特性的环境污染物的出现。这些污染物往往会影响生物体内多种生物分子调控的网络通路,而传统的毒理学测试方法通常忽略这些复杂的影响。因此,如何快速、全面且高效地评估环境中潜在有毒物质的毒性成为一个重大挑战。本文研究聚焦于二丁基二月桂酸锡(DBTDL),这是一种广泛应用于工业中的有机锡化合物,尽管其毒性低于三丁基锡,但关于其对神经系统尤其是脑部的毒性作用仍研究不足。研究结合网络毒理学和分子对接方法,旨在识别DBTDL诱导脑损伤的分子靶标并阐明其潜在机制。

【研究方法】

Ø 数据库筛选:通过ChEMBL和STITCH数据库检索与DBTDL相关的靶点,并利用GeneCards和OMIM数据库检索与脑损伤相关的靶点。通过Venn图分析,确定DBTDL与脑损伤的共同靶点。

Ø 网络构建与核心靶标筛选:将筛选出的靶点提交至STRING数据库,构建蛋白质相互作用(PPI)网络,并通过Cytoscape软件进行可视化分析。基于网络拓扑学参数(如介数中心性、接近中心性等),筛选出24个核心靶标。

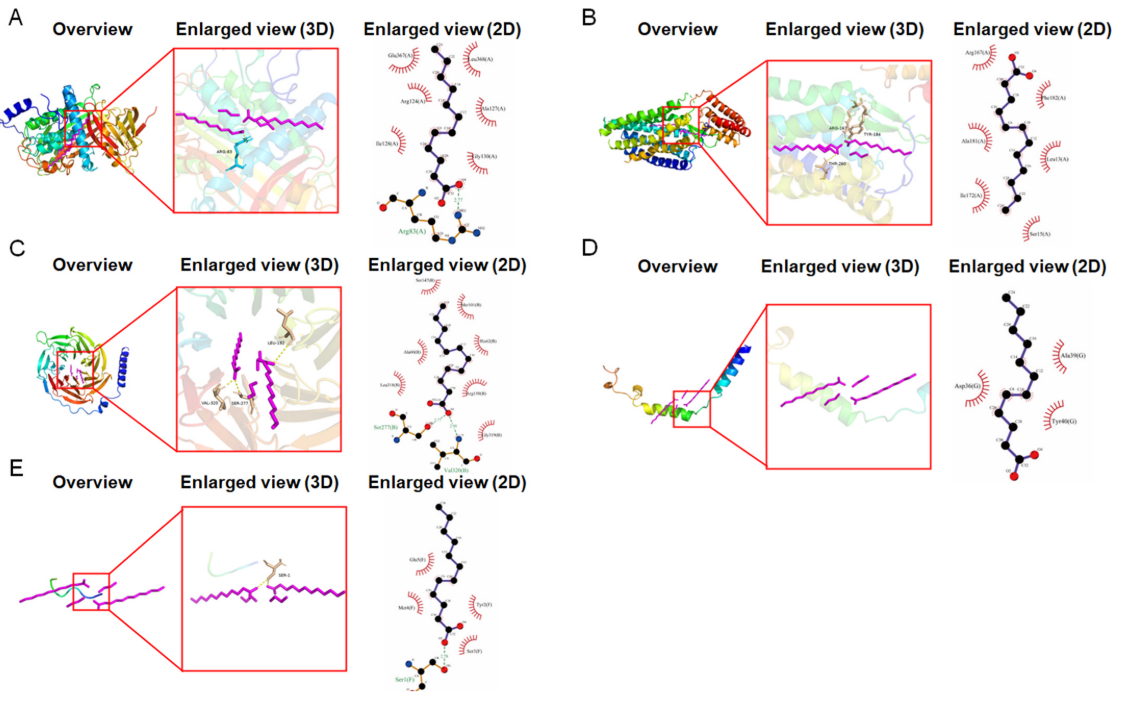

Ø 功能与通路富集分析:利用DAVID和FUMA数据库,对143个潜在靶标进行基因本体(GO)和京都基因与基因组百科全书(KEGG)富集分析,揭示其生物学功能和相关信号通路。

Ø 分子对接实验:从RCSB蛋白数据库获取核心靶标的晶体结构,使用AutoDock Vina进行分子对接,预测DBTDL与核心靶标的结合模式和结合能。

Ø 体外实验验证:采用人小胶质细胞(HMC3)和人脑微血管内皮细胞(HBMEC)进行细胞毒性实验,检测DBTDL对细胞增殖、活性氧(ROS)水平以及核心靶标和神经营养因子表达的影响。

【研究结果】

1.靶标识别与筛选结果:共识别出143个与DBTDL暴露和脑损伤相关的潜在靶标,并筛选出24个核心靶标。这些靶标涉及信号转导、突触功能、激素调节和炎症反应等多个关键生物学过程。

![]()

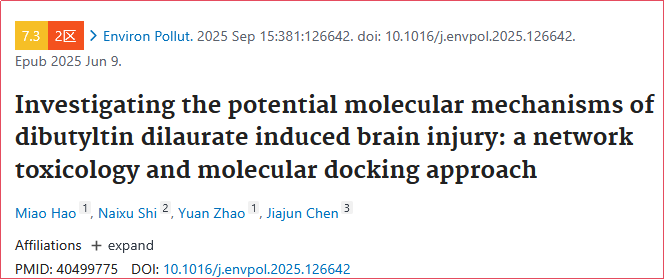

2. 分子对接结果:分子对接实验显示,DBTDL与五个核心靶标(AGT、AGTR1、GNB1、GNG2和POMC)具有较强的结合能力,结合能分别为−7.8 (AGT), −9.9 (AGTR1), −11.2 (GNB1), −6.7 (GNG2)和 −3.7 (POMC) kcal/mol。这表明DBTDL可以自发地与这些靶标结合,可能通过干扰其正常功能而引发脑损伤。

3. 核心靶标的功能分析:对24个核心靶标的功能进行详细分析,发现它们在神经信号传导、炎症反应和激素调节中发挥重要作用。例如,AGT和AGTR1参与血压调节和血管收缩,GNB1和GNG2与G蛋白信号通路相关,POMC则与激素合成和神经肽信号传导密切相关。

4. 信号通路分析:通过KEGG通路分析,揭示了DBTDL可能通过影响神经活性配体-受体相互作用、钙信号通路、cAMP信号通路等关键信号通路而引发脑损伤。

5. 体外实验验证结果:

(1)细胞毒性实验:DBTDL在0.1到20 μM浓度范围内对HMC3和HBMEC细胞表现出显著的细胞毒性,抑制细胞增殖,并呈现剂量依赖性。

(2)ROS水平检测:DBTDL处理后,两种细胞内的ROS水平显著增加,表明DBTDL可能通过诱导氧化应激反应而对细胞造成损伤。

(3)基因表达分析:经DBTDL处理后,五个核心靶标(AGT、AGTR1、GNB1、GNF2、POMC)的表达水平显著上调,同时神经营养因子BDNF和NT3的表达也有所增加,这可能反映了细胞对损伤的代偿性反应。

【研究结论】

本研究通过网络毒理学和分子对接方法全面探讨了DBTDL的潜在脑毒性,识别了143个相关潜在靶标和24个核心靶标,并验证了DBTDL与五个核心靶标的强结合能力。体外实验表明DBTDL通过激活氧化应激通路抑制细胞增殖并诱导细胞毒性,同时上调核心靶标和神经营养因子的表达。研究结果不仅增进了对DBTDL诱导脑损伤机制的理解,还预测了重要的调控靶标,为制定更严格的DBTDL暴露限值和生物监测计划提供了科学依据,并强调了开发针对DBTDL的螯合剂以提供神经保护的必要性。研究创新性地将网络毒理学与分子对接相结合,为评估环境污染物的毒理学效应提供了新途径。

Hao M, Shi N, Zhao Y, Chen J. Investigating the potential molecular mechanisms of dibutyltin dilaurate induced brain injury: a network toxicology and molecular docking approach. Environ Pollut. 2025 Sep 15;381:126642. doi: 10.1016/j.envpol.2025.126642. Epub 2025 Jun 9. PMID: 40499775.